明治時代中期のこと、ある「美談」が新聞記事として報じられた。東京市麹町区紀尾井町(現・東京都千代田区)に住む豊島米子という16歳の少女は、家計を助けるために隣接する牛込原町(現・新宿区)のある陸軍少尉の自宅で奉公人として住み込みで働いていた。

ところが、働き始めた翌年の1月15日から、父親である豊島宗吉(51)が脳神経系の病気で倒れてしまった。父親の病状は重く、また仕事もできなくなったことから母親と兄弟4人の家族の生活はますます苦しくなった。

そうした実家の困窮を心配した米子は、少尉宅での仕事を終えた後、近くにある宗柏寺(現・新宿区榎町)に父親の病気が治るよう祈願に通うようになった。しかも、ただ安置されている釈迦の仏像に手を合わせるだけではない。境内では裸足で参詣し、さらに祈願のために水垢離まで行ったという。時は1月から2月という最も寒い時期で、仕事を終えた後ということは夕方から夜にかけてのこととなる。16歳の少女がそこまでするとは、強靭な精神力に驚くばかりである。

するとある夜、米子が眠っていると夢に白髪の老人が出てきてこう言ったという。

「丑年生まれの女の生き血を飲ませれば、父の病はたちどころに治るべし」

翌朝、米子は自分の思いが神仏に通じたと思ったのであろう。少尉の家の者から理由をつけて借りた短刀を持参して実家に帰ると、家族に夢でみたことを話した。米子こそは丑年生まれであり、さっそく神仏のお告げを実行しようとしたのである。

当然、家族の者が驚いたのは言うまでもない。当の米子は「せっかくのお釈迦様のお告げです。是非とも私の血を飲んでください」と泣いて頼んだが、家族は米子から短刀をとりあげ、「お芝居などで見る話だけれど、本当に効くかどうかわからないだろう」「若い身体に傷をつけるものではない」とさんざん説得して、その日は少尉宅へと戻らせた。

ところがその後、3月11日の夜になって米子は再び実家へとやってきた。そして、今度は家族に知らせることなく居間に忍び込むと、先に借りた短刀で自分の左腕を2箇所に切りつけると、流れ出た血を父親が寝ている枕元に運ぶと、「さあ飲んで」と差し出した。

これに目を覚ました両親はまたもおおいに仰天。身動きも苦しいはずの父は、娘のケガを気遣って起き上がり、「早く医者を呼べ!」と指示した。すぐに近所の医師が駆けつけて治療したが、米子は腕を2針縫うほどの傷だったという。

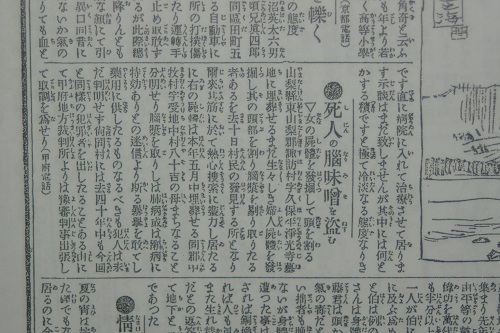

この新聞記事では「子として父に事(つか)ふるの志し誰も斯くこそ有たきものなれ」と締めくくり、さらに同紙面で女遊びにうつつを抜かし家の金まで持ち出す放蕩息子の記事を掲載して対比させ、米子の親孝行ぶりを絶賛している。

一方、夢のお告げや女性の生き血が妙薬などといったことを「迷信」と指摘するような記述は一切見当たらない。明治20年代といえば文明開化がトレンドであり、前近代的に要素を払拭しようという機運が高かったはずだが、どうもジャンルによって偏りがあったようだ。

ちなみに、明治時代には女性の血液のほか、人肉や人間の内臓、骨などが難病に効く妙薬としてやり取りされたという事件が何件も起きている。明治41年には三重県で火葬場職員が人骨を病気の特効薬として長年にわたり密売していたことが発覚して逮捕されているし、翌42年には山梨県で墓地が荒らされ遺骨から脳髄が盗まれる事件が起きている。

しかも、こうした事件は続いておきており、戦後の昭和30年代にも遺体の黒焼きを売っていた男が死体損壊の容疑で逮捕されたりしている。

さて、さすがに現代では処女の生き血やら人間の脳ミソやらを万病に効く薬などと言って売りつけるケースは見かけなくなった。だが、毒にも薬にもならないような得体の知れない健康食品でボロ儲けする悪徳業者は後を絶たないし、まるで「オカルト」としか思えないようなダイエット方法が毎年のように登場しては、そのたびに「スーパーから××が消えた」などとニュースになったりする。そんな現在の状況をみていると、明治の世の迷信を笑えない気がしてきたりするのである。

Written Photo by 橋本玉泉