ライター井島ちづるさんから見る90年代の鬼畜ブーム|吉田豪

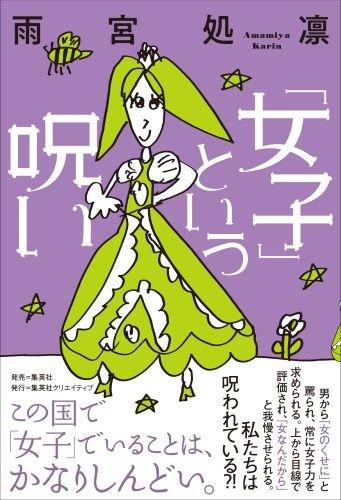

「女子」という呪い(集英社クリエイティブ)

雨宮処凛さんの書いた「90年代サブカルと「#MeToo」の間の深い溝。」という文章がきっかけで、「『より鬼畜な方が偉い』的な価値観が蔓延していた当時のサブカルはひどかった」的な意見がいくつかTwitterのTLに流れてくるようになりました。

ボクは90年代からエロ本や『BURST』とかで仕事しながらも、ドラッグとか薬物とかタトゥーとか死体写真とか宗教とかAVとかの文化とは意識的に距離を置いてきた人間なんですが、それでも言いたいのはただひとつ。

時代とともに常識も変わっていくし、「ここまではセーフ」という線引も変わっていくから、10年以上前のことをいまの常識で批判するのはフェアじゃないってこと。

極端に言えば、「織田信長とか豊臣秀吉とか、ああいう大量殺人者を英雄扱いするのは良くない!」とか言い出すようなものだと思うんですよね、それ。

そして雨宮処凛さんは、90年代サブカルの犠牲者とでもいうべき存在について言及します。

「知人の一人は、『AVで処女を喪失したライター』として活動し、イベントなんかでよく半裸になり、ここには書けないようなひどいことをあれこれさせられた果てに、1999年、自宅で遺体となって発見された(『「女子」という呪い』にて、『AVで処女喪失したあの子の死』として書きました)。27歳だった」

新宿富久町時代のロフトプラスワンの常連であり、藤井良樹や中森明夫らによるライター育成塾・ライターズデンにも通い、そこでバクシーシ山下に直訴してカンパニー松尾のAVで処女を失い、『クイック・ジャパン』のQJブックスシリーズから最初で最後の単行本を出したのが、井島ちづるという人でした。

ボクは初期の『新宿ロフトプラスワン』と初期の『クイック・ジャパン』が本当に苦手だったと常々公言しているぐらいなので、そういう世界とは意識的に距離を置いていたから彼女とは最後まで接点もないままでした。

雨宮処凛さんは新刊『「女子」という呪い』(集英社)でこう書いています。

「彼女のことは、インタビューを受ける前から知っていた。当時、ロフトプラスワンに通いまくっていた私にとって、3歳年上の彼女は『有名人』だったからだ。その頃の私は、とにかく『何者か』になりたくて仕方なくて、彼女に激しく嫉妬していた。

AVで処女を喪失してライターデビュー、時々ロフトプラスワンに出演し、半裸で振り切ったパフォーマンスだかなんだかわからないことをやっている(やらされている)女性。今考えたら、一つひとつが全然羨ましくないキーワードだ。

だけどそんな彼女に嫉妬するくらい、私には何もなかった。何のイベントだったか忘れたが、彼女がある日、舞台上で『自殺未遂者にインタビューをしたくてその対象を探している』という話をした。私は客席にいた一人だった。その日、イベント後に電話番号を交換したのか、私から電話したのか、彼女から電話がきたのかは覚えていない。

だけど私は彼女に『インタビューを受けたい』と告げたのだ。どうしてか。彼女に好感を持っていたわけではない。嫉妬はしていたけれど、痛々しさも存分に感じていた。ではなぜわざわざインタビュー対象者として立候補したかというと、とにかく『有名』になりたかったからである。今思えば、そんなことで有名になどなれるはずないのに、自分の自殺未遂ネタを、AVで処女を喪失したという半裸のライターに取材してくれと頼むほど、私は切羽詰まっていた。人生に」

当時のあの界隈の空気がすごいよく伝わる文章です。そして、90年代サブカルが過激なことをやればやるほど評価される世界だったというわけでもなくて、当時のこの界隈にそういう特殊な「常識」が存在したって話だと思うんですよ。

そして、雨宮処凛さんも当時は常識が完全に違ったことが、大橋由美『井島ちづるはなぜ死んだか』(02年/河出書房新社)に収録されたインタビューを読めばよくわかります。1998年6月15日、当時は右翼団体にこそ入っているけれどまだ何者でもなかった雨宮処凛さんが、ロフトプラスワン界隈では局地的な有名人だったかもしれないけれどまだ何者でもなかった井島ちづる相手に残した言葉がこれ。

――ドラッグは、やってたんですか?

「そういうこともありました。ドラッグやると、元気になるじゃないですか。自分自身をそれでごまかす、なんてこともありましたね。ドラッグで、明るくなるとか」

――北海道にいるころからドラッグはやっていたんですか?

「そこそこは。覚醒剤を鼻から吸ったりしてましたね。バンドがツアーで札幌に来るときに持ってくるんですよ。それで分けてもらってやってました」

――覚醒剤はどんなふうになるんですか?

「気分がいいですよ」

ちょっとオープンすぎますよ!

さらには、この発言です。

――オウム真理教には入ろうと思いませんでしたか?

「私の入っている(右翼)団体は、会員以外の人によく、オウムに似ていると言われるんですよ。『オウムの信者といってることが同じだ!』っていわれたこともあります。わりとそれには自分でも納得してますけど」

――オウムにはシンパシーはあるんですか?

「ムチャクチャありますよ。サリン事件があったときなんか、入りたかった。『地下鉄サリン、万歳!』とか思いませんでしたか? 私はすごく、歓喜を叫びましたね。『やってくれたぞ!』って」

……「10年以上前のことをいまの常識で批判するのはフェアじゃない」はずなんですが、ここまでくると当時でもアウトだったような気がしてきました!(文◎吉田豪 連載『ボクがこれをRTした理由』)